|

Meinhard Ansohn

Die Farben des Sommers

Hat

der Sommer Farben, die für Musik

irgendeine Rolle spielen könnten?

Was gibt es außer blauem Himmel, roten Kirschen und gelben Sommerblüten noch und wie kommen wir damit zu musikalischem Lernen? Lieder über den Sommer

Sommerzeit

ist erst einmal Ferienzeit,

Outdoor-Aktivität, Gruppen auf Reisen, bei

denen

das Reisen und die Gruppe mehr im Fokus stehen als die Jahreszeit. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass es über den Sommer relativ wenige Lieder gibt. In meiner Datenbank mit 8500 Liedern haben die Jahreszeiten folgende Anteile: Frühling: 92 Lieder, Winter: 88, Sommer: 73, Herbst: 41. Ganz vorn liegen übrigens Liebeslieder jeglicher Farbe, dicht gefolgt von Weihnachtsliedern. Der Frühling scheint uns mit seiner aufbrechenden Lebendigkeit zu befeuern. Ihn als das immer wieder Neue wahrzunehmen, ist alljährlich ein Grund zum Feiern. Der Winter verzaubert uns die Welt - besonders, wenn sie verschneit ist. Der Herbst als Schlusslicht beruhigt das Jahr, es wird dunkler, manchmal wirbeln Blätter im Wind, die besungen werden wollen, aber gefühlt sind wir wieder mehr nach innen orientiert, ins eigene Fühlen, ins Haus, usw. Danke für

den Sommer

So ist der Sommer doch stärker im

Liedgut vertreten als erst gedacht. Zwei

Lieder aus verschiedenen Perspektiven

werden hier angeboten: Das erste ist ein

Danklied dafür, dass wir in einer

gemäßigten Klimazone mit all ihren

Facetten leben. Wer am Äquator lebt, hat

es dauerfeucht oder dauertrocken - wir

nicht. Zwar ist jedes frühe Kinderbild

zum Sommer mit einer gelben Sonne

ausgestattet (die in Wirklichkeit selten

gelb aussieht) und es ist praktisch

immer warm. Aber unser Sommer hat mehr

zu bieten.Das Lied Danke für den Sommer kommt bei mir in Klasse 2-4 vor, im Chor auch in Klasse 4-6 zu Themen wie Jahreszeiten, Wetter, Natur allgemein. Ein einführendes Gespräch dreht sich darum, wie der Sommer wäre, wenn es nur Sonnenschein gäbe, nur Regen, nur Wind oder vielleicht gar keinen Jahreszeitenwechsel (z. B. nur Winter). Die vier Strophen können wir vorlesen lassen und uns darüber klar werden, was alles zum Sommer dazugehört. Dann lassen sich leicht die gelesenen Texte mit der Melodie verbinden. Takt fünf und sechs sind die schwierigsten im Tonhöhenverlauf. Sie lassen sich mit Hilfe von klassischem Tonsilbensingen (du, du oder no, no) zu festigen. Wenn das Lied am Ende möglichst auswendig gesungen wird, ist es oft eine anrührende Sing-Erfahrung, wenn wir uns ans Fenster stellen und mit dem Blick nach draußen die Sonne und den mit ihr gefühlsmäßig verbundenen Sommer besingen. Der Blick in die Umgebung weitet den Horizont und verbindet unsere Gedanken beim Singen mit der Natur. Wer beim Hinausschauen auf Häuser blickt, könnte das Lied auch gut auf dem Schulhof singen.

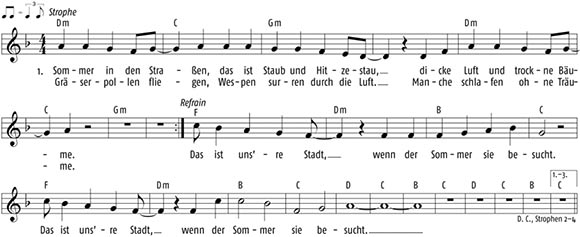

Sommer in

der Stadt

Der zweite Gedanke zum Sommer berührt

die Fantasien zur Ferienzeit. Sommer

kann z. B. für ein Stadtkind sehr

verschiedene Dinge bedeuten: Hitze,

Pollen, Insekten, leckeres Obst, draußen

sein, Zeit haben, schnell verfliegende

Ferienzeit, verreisen ...Das Lied Sommer in der Stadt über einem reggaeartigen Rhythmus groovt direkt in einen gefühlten Sommer hinein. Berliner Kinder haben es, nach den bisherigen Rückmeldungen, zwischen Klasse 3-8 gesungen. Erarbeitet wird es günstigerweise über das Sammeln von Sommer-Erfahrungen der Kinder mit anschließendem Vorsingen der ersten Strophe mit Lehrerbegleitung oder Playback. Eventuell kann auch hier das Singen auf Tonsilben hilfreich sein, zunächst die beiden verschieden langen Melodieteile der Strophe und dann die ganze erste Strophe mit Text. Der Refrain wird weniger erzählend gesungen, mehr als Slogan, wie ein Werbeplakat, hell und etwas lauter als die Strophen, mit lang ausgehaltenen bzw. ausklingenden Tönen am Schluss, als ob man den Sommer noch ein wenig festhalten wollte. Der Schluss, der als letztes erarbeitet wird (hier kann man gut mit notenungeübten Kindern Noten vergleichen; gleicher Text, leicht andere Melodierichtungen) kann direkt an die vierte Strophe anschließen oder folgt auf ein instrumentales Solo. Dieses kann mit einem Blasinstrument, aber auch mit Keyboard gespielt oder vokal gestaltet werden - nicht zu laut, denn es soll eine etwas nachdenkliche Stimmung erhalten bleiben.

Improvisationen

In Atlanten findet man manchmal

eigenartige Diagramme mit farbigen

Kurven und Säulen. Auch im Internet kann

man so etwas finden. Die Farben sind zur

Unterscheidung da, z. B. rot für die

Höchsttemperatur des Tages, blau für die

niedrigste Temperatur in der Nacht und

manchmal grün für die Menge des

Niederschlags (Regen, Schnee, Hagel

usw.). Auf wetterkontor.de kann man die

nächstgelegene Stadt suchen und mal

schauen, wie sich da das Klima übers

Jahr verhält. Interessant für den Sommer

in Deutschland ist die Frage, ob der

Sommer wirklich am wenigsten Regen hat

und der Herbst am meisten? Und wir

können das hörbar machen, indem wir

diese Kurven als Partitur, also

grafische"Noten" benutzen und so das "Wetter eines Jahres" auf Instrumenten spielen oder singen. Die Spielregel müssen wir abstimmen: Soll eine hohe Temperatur in hoher Tonlage oder in größerer Lautstärke gespielt werden? Sollen niedrige Temperaturen in tiefer Tonlage gespielt werden oder eher leisere Töne haben? Und welche Säule soll von welchen Instrumenten gespielt werden? Für eine spannende Gruppenarbeit kommen wir über die Suchmaschineneingabe "Klimadiagramm" zu Klimakurven aus der ganzen Welt. Damit können wir musikalisch vergleichen, wie sich die Regenkurve z. B. aus Zypern von der in Südafrika unterscheidet. Wenn uns die Welt zu groß und unübersichtlich erscheint, machen wir einfach mal ein Diagramm über das Wetter bei uns. Eine Wandzeitung über zwei, drei Wochen, auf die wir täglich Temperatur und Niederschlag eintragen, um die entstehenden Kurven dann zu spielen. Farben

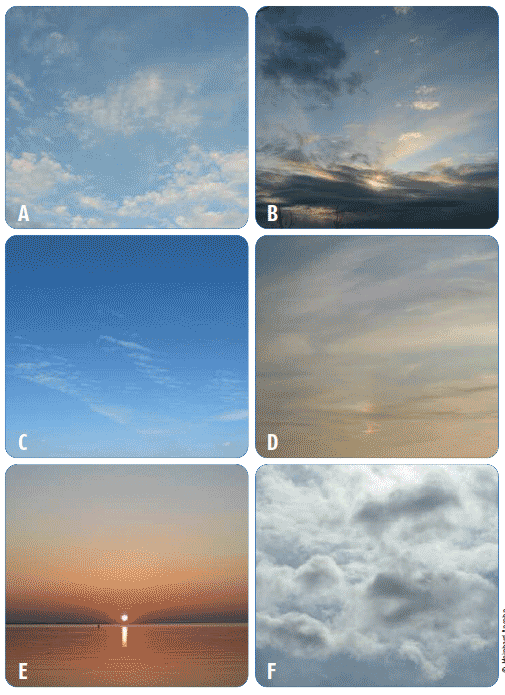

des Himmels

Wichtig dabei ist: Alles ist richtig,

oder besser: berechtigt. Von der

Aussage, "Alles passt zu allem." bis zu

"Nichts passt zu einem Bild." In der

Regel entsteht dann doch ein Puzzle aus

mehr oder weniger begründeten

Zuordnungen, die vor allem eins zeigen

sollen: Es ist möglich, Musik mit

Stimmung, Farbe, Helligkeit zu

vergleichen. Adjektive wie hell/dunkel,

ruhig/unruhig, klar/verschwommen,

warm/kalt können helfen, sich verbal

auszutauschen.

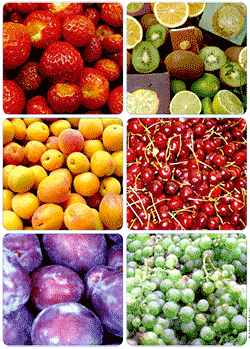

Es gibt Klassen, wo eine Wortsammlung vorher hilfreich ist. Es gibt aber auch gute Gründe, keine Begriffe vorzugeben. Wörter, die manche Kinder spontan äußern können, sind ein kleiner authentischer Sprachschatz, den manche Kinder besser annehmen als formale Wortsammlungen. Und die begrenzte Auswahl eines Wortschatzes hält manche Kinder davon ab, etwas Anderes, möglicherweise Passenderes zu sagen als das Vorgegebene. Der Sinn dieser Arbeit liegt darin, konzentriert einer Musik in ihrem Klangfarbenspiel zu folgen und unsere unterschiedlichen Ideen dazu bei sich und bei den Anderen einfach gelten zu lassen. In und an Musik Strukturen und Merkmale zu lernen, kommt oft genug woanders vor. Marktfrüchte

Dazu haben wir Bilder aus den

Marktkisten - fotografierte oder selbst

gemalte. Jede Gruppe ruft ihren Text

laut in die Runde, erst eine nach der

anderen, dann auch durcheinander. Wenn

das Rufen in Richtung singen geht, ist

das gut so. Ein besonderer Effekt bei

einer kleinen Aufführung ist, wenn das

Marktrhythmical damit endet, dass die

Erdbeergruppe erst am Ende hereinkommt,

aber echte Erdbeeren dabei hat, von

denen dann jeder eine essen darf.

Lied mit

Farbenshow

Das alte Lied von meinen Anziehsachen,

die sich auf Lieblingsfarben beziehen,

kann zu unserem Thema Sommerfarben gut

eingesetzt werden. Ob wir es zu den

Marktfrüchten singen oder zu den

Sommerblumen und -pflanzen, die

Vorgehensweise ist immer gleich: Wir

sammeln Farben und schauen, welche Dinge

diese Farben haben, welche wir am

liebsten mögen und setzen dann das Wort

ins Lied ein.Bei einer Präsentation kann es sehr wirkungsvoll sein, wenn wir ein Smartboard (also ein Whiteboard mit Computer und Beamer) im Raum haben und diesen für wechselnde Illustrationen nutzen. Bilder aus dem Internet oder von zu Hause laden wir in eine Powerpointpräsentation oder spielen zum Lied die Bilder aus einem vorher zusammengestellten Ordner ein. Fündig werden wir mit Suchmaschinen im Netz: Wer keine Blumen kennt, gibt einfach "rote Blüte", "blaue Blüte" usw. ins Suchfeld ein und geht dann auf "Bilder". Wer Sommerblumen kennt, sucht direkt Rose, Kornblume, Butterblume, Kosmea, usw. Wer Bilder mit vielen Blumen seiner Wahl sucht, gibt z. B. "Mohnblumenfeld" ein. Für ein echtes schönes Grün brauchen wir Blattpflanzen, weil bei uns in Deutschland fast keine echten grünen Blüten zu sehen sind. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab'. Darum lieb ich, alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Kleeblatt ist. Rot, blau, gelb, weiß, lila, pink sind weitere Strophen, die wir selbst erfinden. Stehen wir dann vor oder unter einem Smartboard, wechseln die farbigen Blumen während unserer Strophen manchmal von einer, über zwei, drei bis zu hundert Blumen der Farbe und lassen unser Publikum (Parallelklasse, Freunde, Eltern) ganz ins Sommerblumenfarbenreich eintauchen.  Das

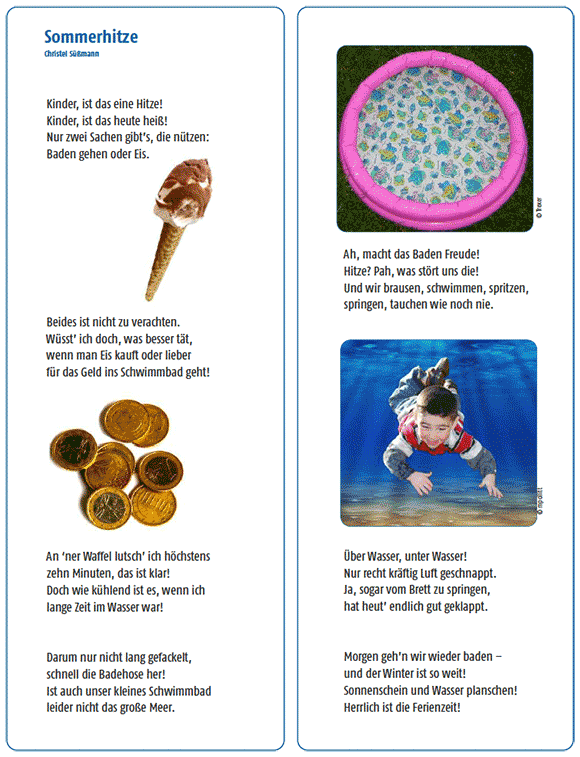

Gedicht Sommerhitze

Ein Gedicht zum Sommer ist noch einmal

etwas zum Auswendiglernen, gern in

Arbeitsteilung. Kleine Gruppen

übernehmen eine Strophe und sagen sie

dann auf. Es geht auch noch anders: Das

Gedicht Sommerhitze hat mit den

Farben des Sommers nicht viel zu tun,

aber wir können daran den Begriff

Klangfarbe kennenlernen. Klangfarbe ist

rein wissenschaftlich einer der

Parameter eines Tons, das Gemisch seiner

Teiltöne, das ihn beispielsweise als

einen Klavierton, einen Saxofonton, den

Klang einer Stimme erscheinen lässt, der

sich aus vielen Tönen zusammensetzt.

Nicht nur der Kern des Klangs ist

Bestandteil der Klangfarbe, sondern auch

der Anschlag (Attack sagen die

Studiomusiker)und das Verklingen (Decay). Knallige Klanghölzer haben einen starken Attack. Der große Gong hat einen langen Decay. Eine Idee zur Klanggestaltung mit bewusst gewählten, textillustrierenden Klangfarben: Wir teilen das Gedicht Strophe für Strophe in jeweils drei Zeilen und die letzte Zeile auf. Dann machen wir jede Strophe zu einem Fünfzeiler: Drei Zeilen sprechen wir regelmäßig im Takt, eine lassen wir erst einmal frei und tippen in dem Rhythmus, in dem wir die letzte Zeile sprechen würden, mit den Fingern der einen Hand auf die andere Hand. Wir können auch nur die Viertelschläge tippen, denn wir brauchen vielleicht für den nächsten Schritt nur das Zeitgefühl, aber nicht unbedingt den Rhythmus. Dann gehen wir daran, die eingeschobene Zeit mit Klang zu füllen. Vorschläge, die in dritten und vierten Klassen ausprobiert wurden: • Nach Nur zwei Sachen gibt's, die nützen: Ein langer Gleitklang nach oben wie ein Fragezeichen (Lotosflöte, kleiner Chinagong, oder mit der Stimme langgezogen "Waaaaaas?"). • Nach wenn man Eis kauft oder lieber: Schnelles Klimpern mit echten Münzen oder schnelles Spiel auf dem Rand einer Hi-Hat; auch ein einziger Triangelschlag ist probiert worden. Der klingt am besten, wenn es ein kleines Instrument ist. • Nach Doch wie kühlend ist es, wenn ich: Vier ruhige Viertel in eine Wasserschüssel patschen, aber auch mit Klanghölzern oder einer Wooden-Agogo das Ticktack einer Uhr imitieren. • Nach Ist auch unser kleines Schwimmbad: Wasserschüssel, Ocean Drum oder Regenmacher, ersatzweise Rasseln ohne rhythmische Akzente. • Nach Und wir brausen, schwimmen spritzen: Eine gefüllte Flasche mit einem großen Blub aus der Wasserschüssel ziehen, oder ein Schlag mit mittelhartem Schlägel auf kleinen Gong oder kleines Becken. • Nach Ja, sogar vom Brett zu springen: Ein kleiner Trommelrhythmus mit hellem Randschlag von Bongo oder Darbukka. • Nach Sonnenschein und Wasser planschen: Ein großer "Aaaaah"-Seufzer oder ein großes "Hey!"mit allen von hoch nach tief. Bei der Besprechung, wie wir musikalisch etwas einschieben wollen, ist darauf zu achten, dass wir eine "Klangfarbe" wählen, die für den Sommer, für unser Draußengefühl, für die Lust an Bewegung und Genuss am besten passt. Plätscherndes, Rasselndes, auch Getrommeltes ist hier meistens hell. Wenn wir Ähnliches im Winter gemacht haben (z. B. Ich male mir den Winter), können wir uns an dunklere Klänge erinnern und die Sommer-Klangfarben noch bewusster gestalten.

|